La brutalidad del crimen

María Soledad Morales tenía 17 años y estudiaba en Colegio del Carmen y San José, desapareció en la madrugada del 8 de septiembre de 1990, tras acudir a una fiesta en el boliche Le Feu Rouge en San Fernando del Valle de Catamarca. La noche anterior, había invitado a su novio, Luis Tula -casado en secreto- a pasar por ella para luego asistir al evento.

Su cuerpo fue encontrado dos días después, el 10 de septiembre en un descampado (a unos 7 km de la ciudad) con signos de extrema violencia: había sido violada, golpeada, torturada con cigarrillos y presentaba huesos fracturados, perdida de cuero cabelludo y heridas genitales graves. Las autoridades diagnosticaron su muerte como consecuencia de un paro cardíaco provocado por una sobredosis forzada de cocaína.

“Hijos del poder” y encubrimiento

Las sospechas recayeron sobre un grupo de jóvenes vinculados con la élite política y policial local: Guillermo Luque (hijo del diputado nacional Ángel Luque), Pablo y Diego Jalil (sobrinos del intendente capitalino), Arnoldito Saadi (primo del gobernador Ramón Saadi) y Miguel Ferreyra (hijo del jefe de la policía), apodados los “hijos del poder”.

La investigación fue permeada por irregularidades desde el inicio, manipulación de evidencia, cambio frecuente de jueces (llegaron a ser 14), destrucción de pruebas y filtraciones que apuntaban a un intento sistemático de encubrimiento por parte del aparato provincial.

Marchas del Silencio: de la escuela a la calle

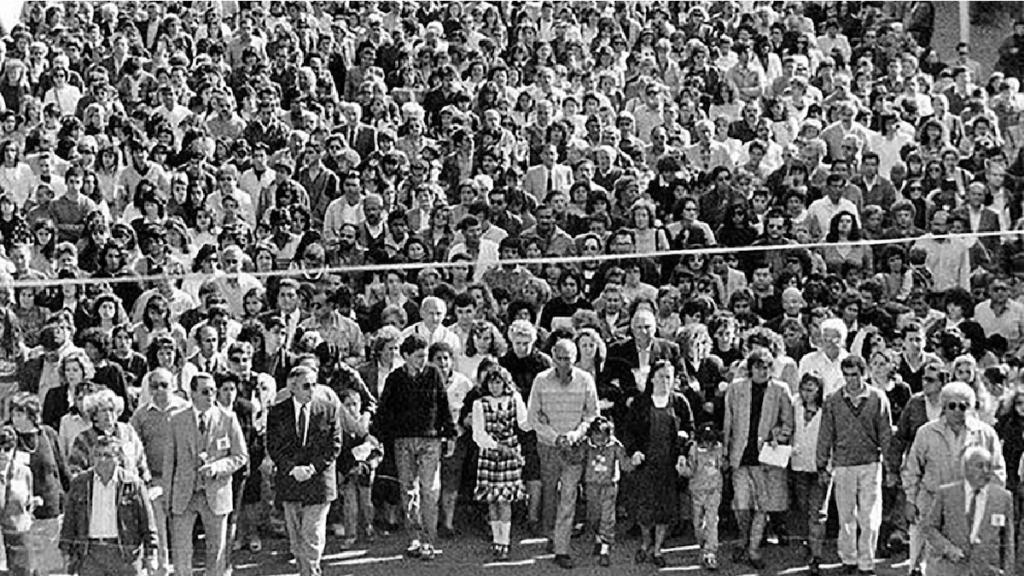

Impulsadas por la monja y rectora del colegio, Martha Pelloni, las compañeras de escuela de María Soledad encabezaron las ya célebres “Marchas del Silencio“, que llegaron a reunir a decenas de miles en una primera convocatoria y se repitieron 82 veces en total. Estas movilizaciones exigían justicia frente al poder político y fueron clave para visibilizar la causa a nivel nacional.

La presión ciudadana fue tal que incentivó al presidente Carlos Menem a intervenir federalmente la provincia en abril de 1991, una señal de la grave crisis institucional que provocó el caso.

Justicia tardía, condenas y repercusiones políticas

El primer juicio se llevó a cabo en 1996 pero fue anulado por sospechas de sesgo judicial. El segundo, en 1997-1998, resultó en la condena de Guillermo Luque a 21 años de prisión, y de Luis Tula a 9 años por su rol como partícipe secundario. Ambos cumplieron parte de su condena: Luque accedió a libertad condicional en 2010 tras cumplir dos tercios de la pena, mientras queTula salió en libertad en 2003.

El padre de Guillermo, Ángel Luque, generó contundente repudio cuando afirmó que si su hijo hubiera sido culpable, “el cuerpo no hubiera aparecido”. En consecuencia, fue expulsado de la Cámara de Diputados por “indignidad moral”, hecho que además marcó el fin de su carrera política.

El legado del caso: aprietes, cultura política y visibilidad del femicidio

El crimen derrumbó el poderío del clan Saadi -que gobernaba Catamarca desde 1949- y abrió un debate nacional sobre cómo las “protecciones” políticas permitían abusos de impunidad.

Hasta la fecha, persisten dudas sobre la posible participación de otros implicados que no fueron juzgados. El caso sentó un precedente para el reconocimiento del femicidio como crimen de género, término que recién fue incorporado al Código Penal argentino en 2012.

Memoria audiovisual: de Olivera a Netflix

En 1993, el director Héctor Olivera lanzó una película de ficción inspirada en los hechos, El caso María Soledad, con fuerte repercusión pública.

En 2024, Netflix estrenó el documental Breaking the Silence: The Maria Soledad Case, dirigido por Lorena Muñoz, donde participan testimonios de Pelloni, periodistas, compañeros de escuela y quienes hicieron posible la recuperación de verdad y memoria.